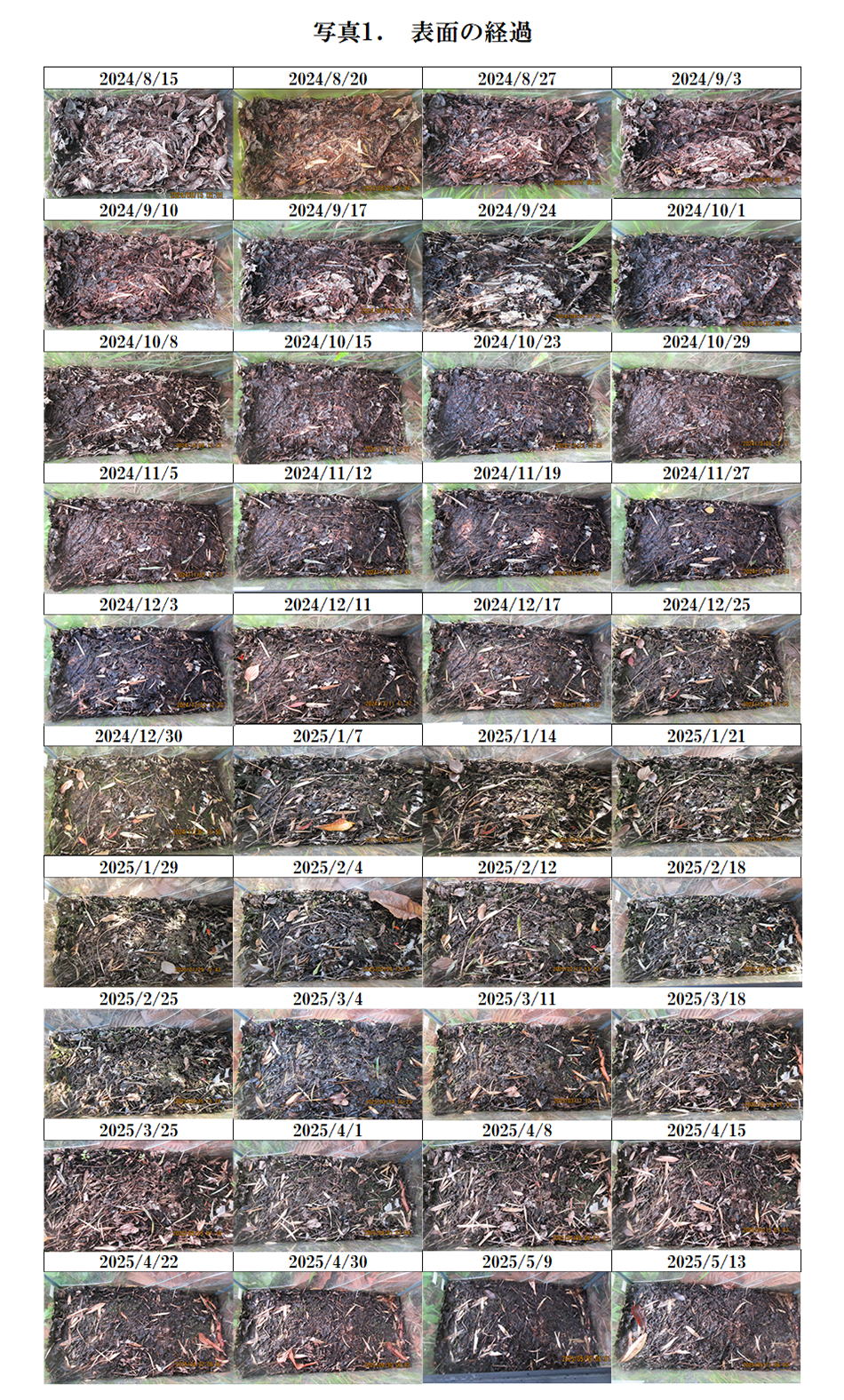

写真1に表面の経過を写真2の側面の経過を示した。

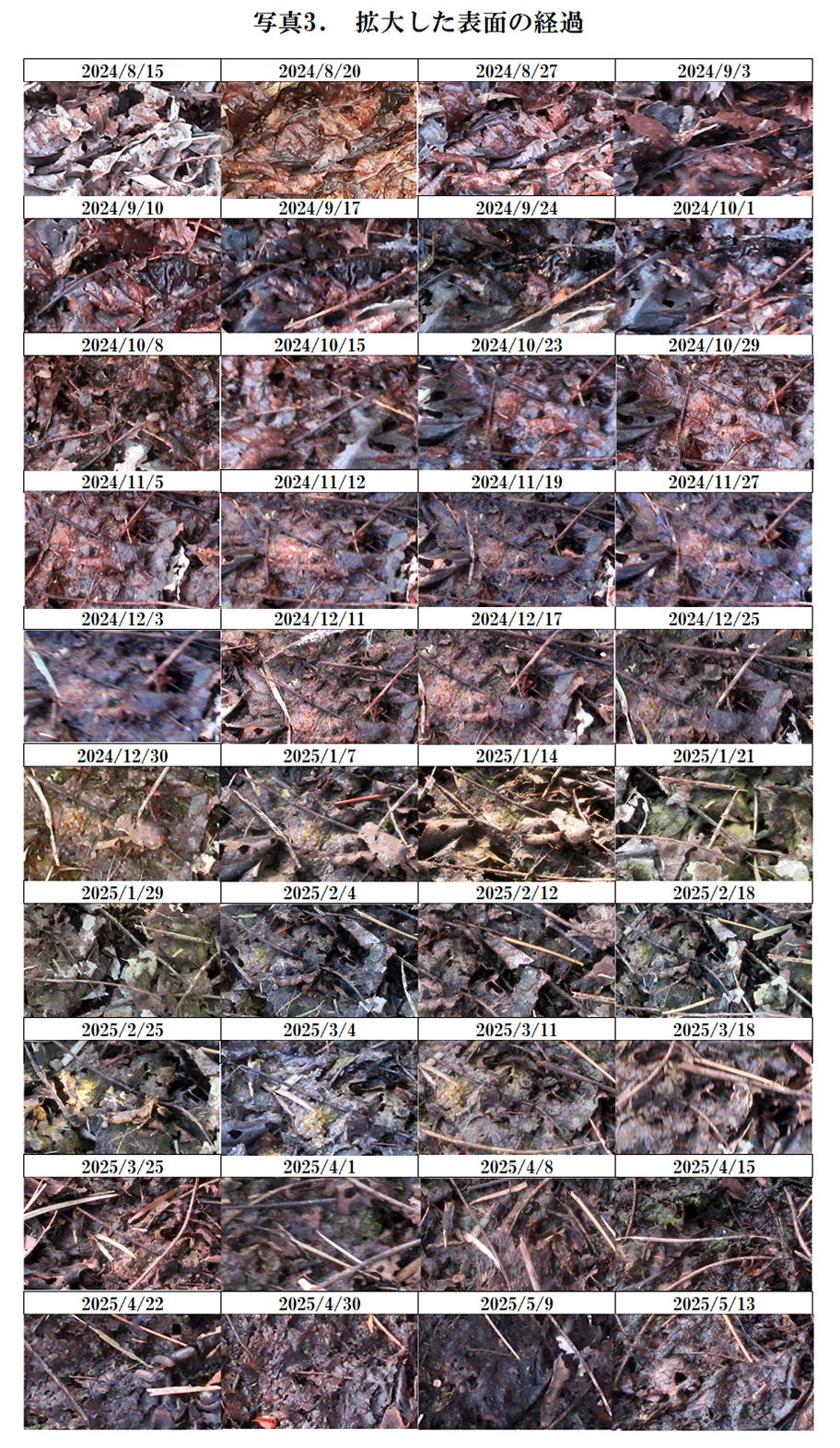

写真1では葉の大きさが小さくなっていくが、より見やすくするために写真3に表面の拡大画像を示した。

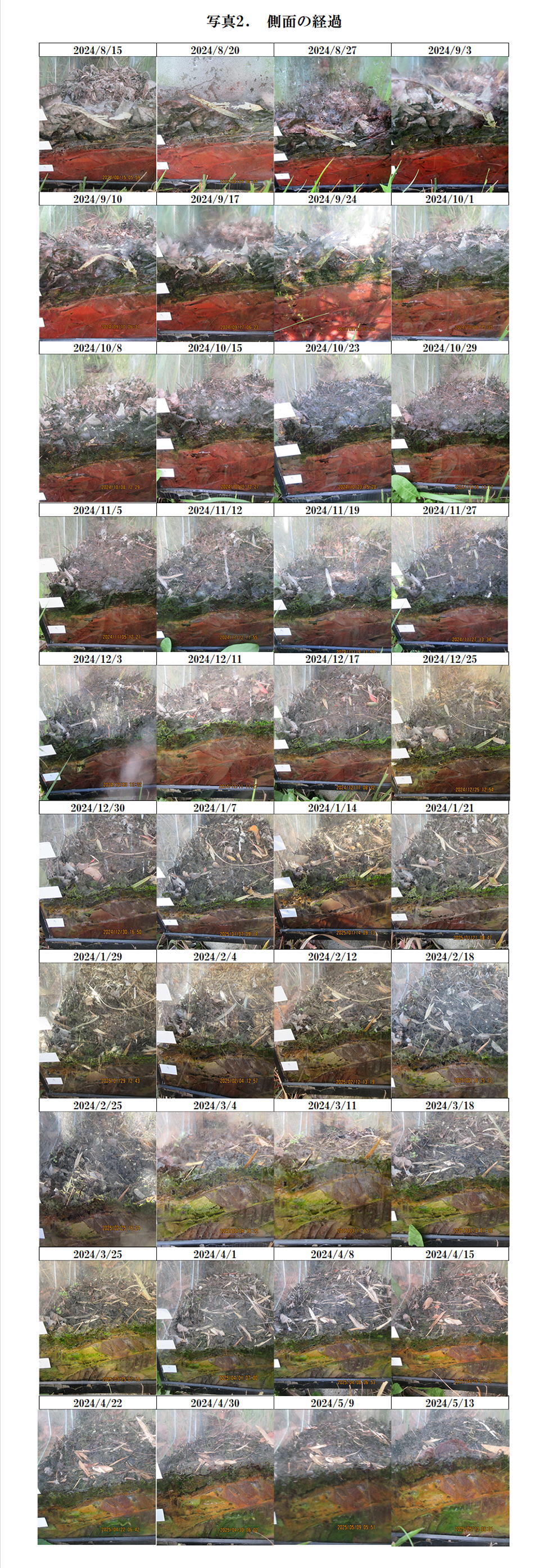

写真2の側面の画像を見ると上層部は緑色を呈し、下層部は当初赤みがかった糖蜜色を呈していた。

しかし、気温冬になると下層部の糖蜜色は消え、本来の葉が見えるようになる。さらに春になると下層部を緑色を呈するようになった。

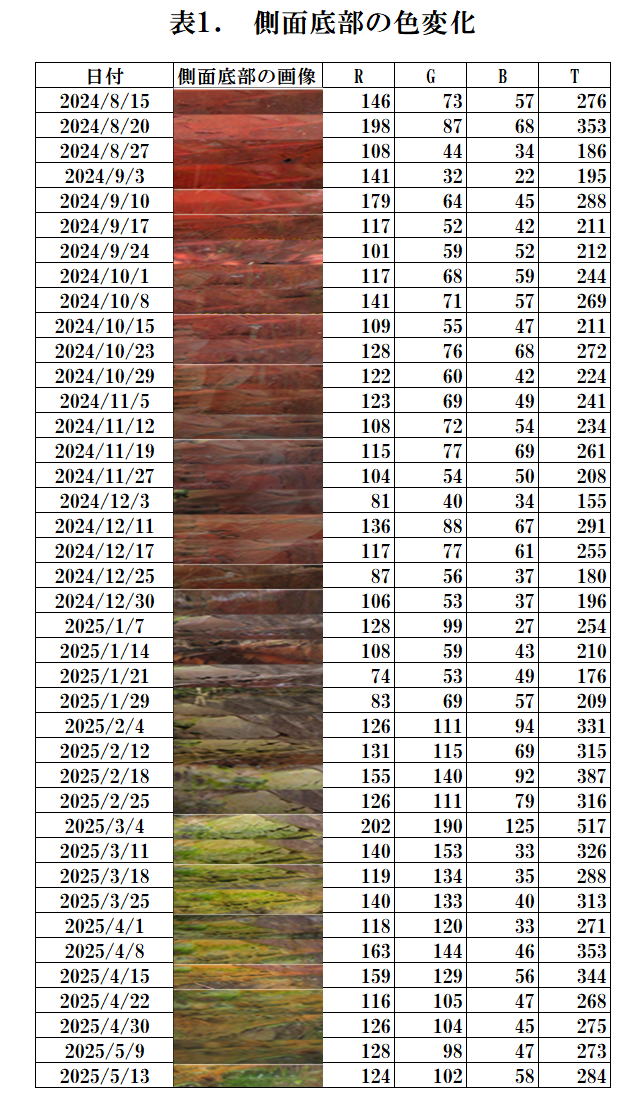

表1に側面底部の色変化をRGBで示した。

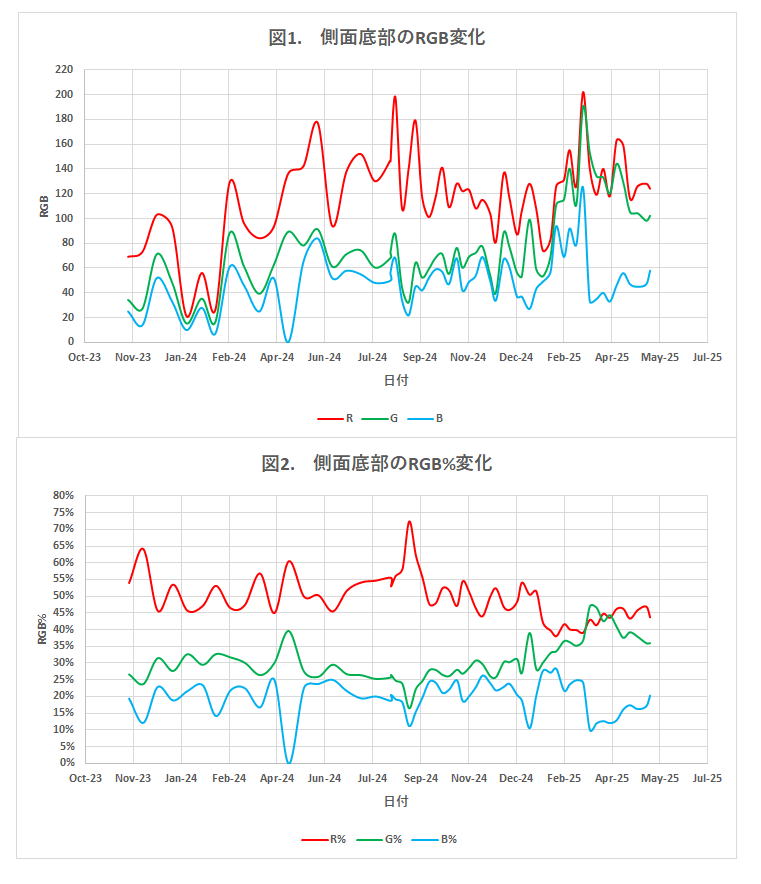

図1は第596節のDゾーン、すなわち側面底部のRGB変化も合わせて示した。

図2は同じくRGB%の変化である。

放置を開始してから2024年の9月末までは赤みを帯びた糖蜜色が明るくなっていくが、秋になると暗くなり、

冬から春にかけてG(緑)の比率が高くなる。

この色変化は葉そのものの変色ではなく、葉に付着した微生物(シアノバクテリア)の色変化によるものと

考えられる。

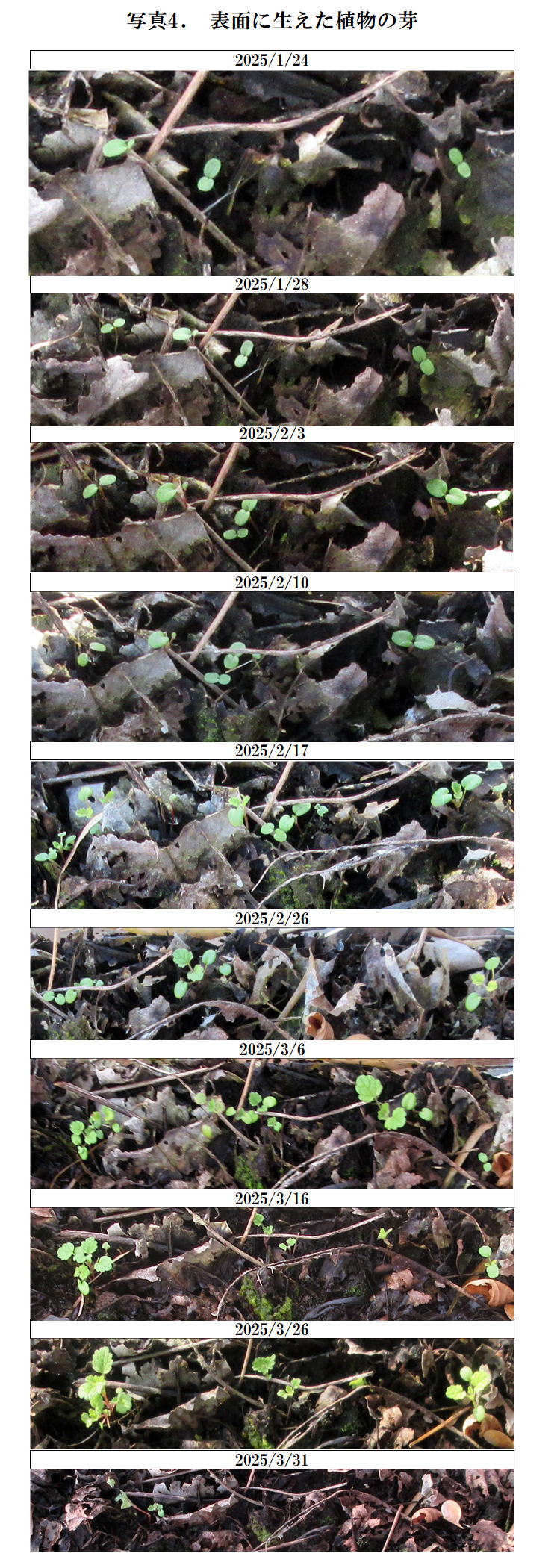

2025年1月下旬になると写真4にに示すように表面に植物の芽が出て、生長を始めた。

植物が大きくなることを期待したが、3月末の強い雨により抜けてしまった。

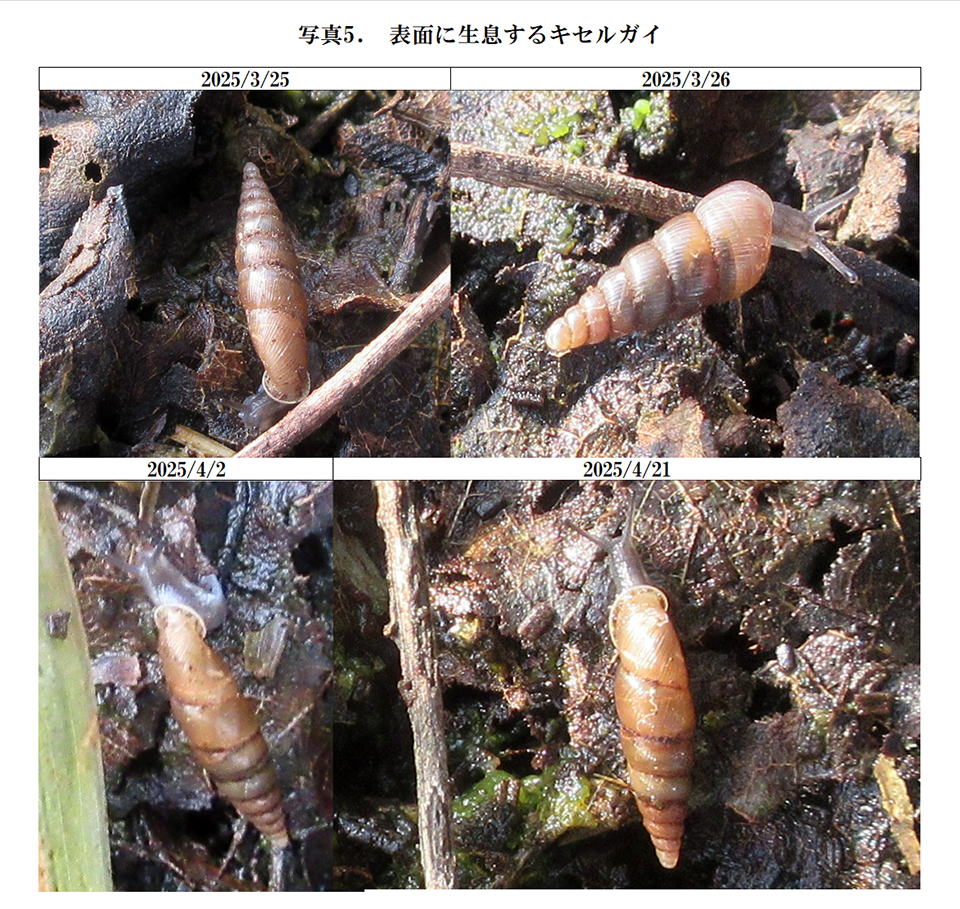

2025年3月末になると写真5のように表面でキセルガイが確認できた。

写真6に示すように4月末にはダンゴムシが確認され、5月にはいりその数を増やしていった。

写真7はキセルガイとダンゴムシが争うことなく共存している様子である。

さらに写真8のような生物も確認できた。

今や、容器内部はダンゴムシとキセルガイの二つの生物が支配する世界となっている。

彼らがゆっくりと動いている様子を見ているのは飽きが来ないものである。