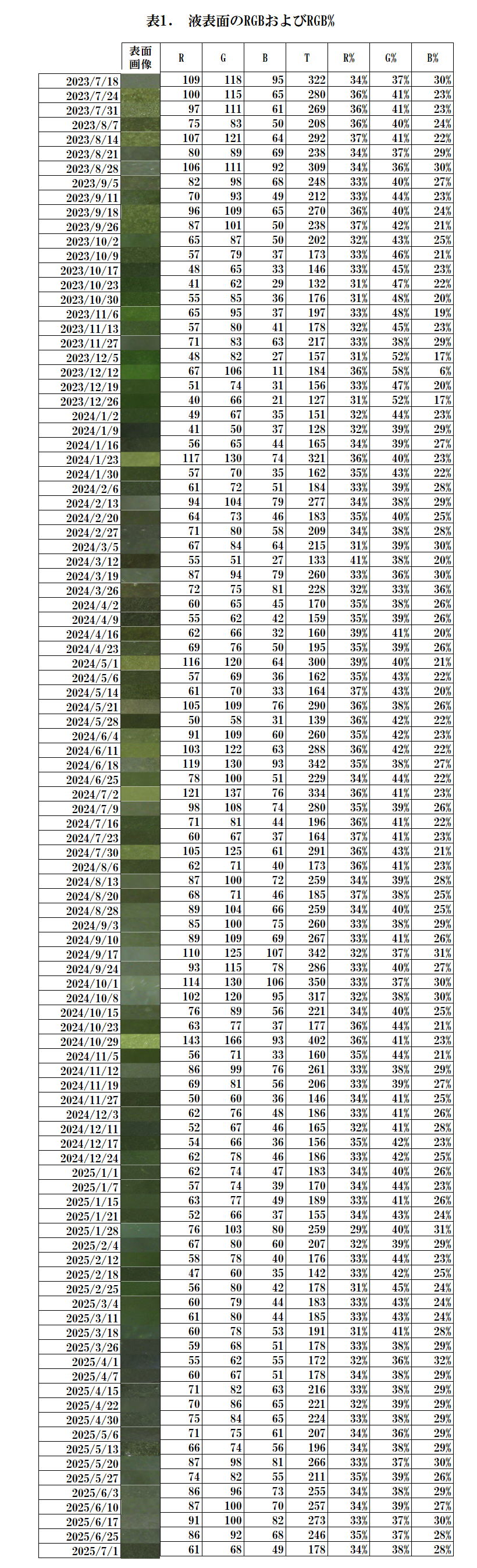

表1は液表面の表面画像とそのRGBおよびRGB%の変化である。

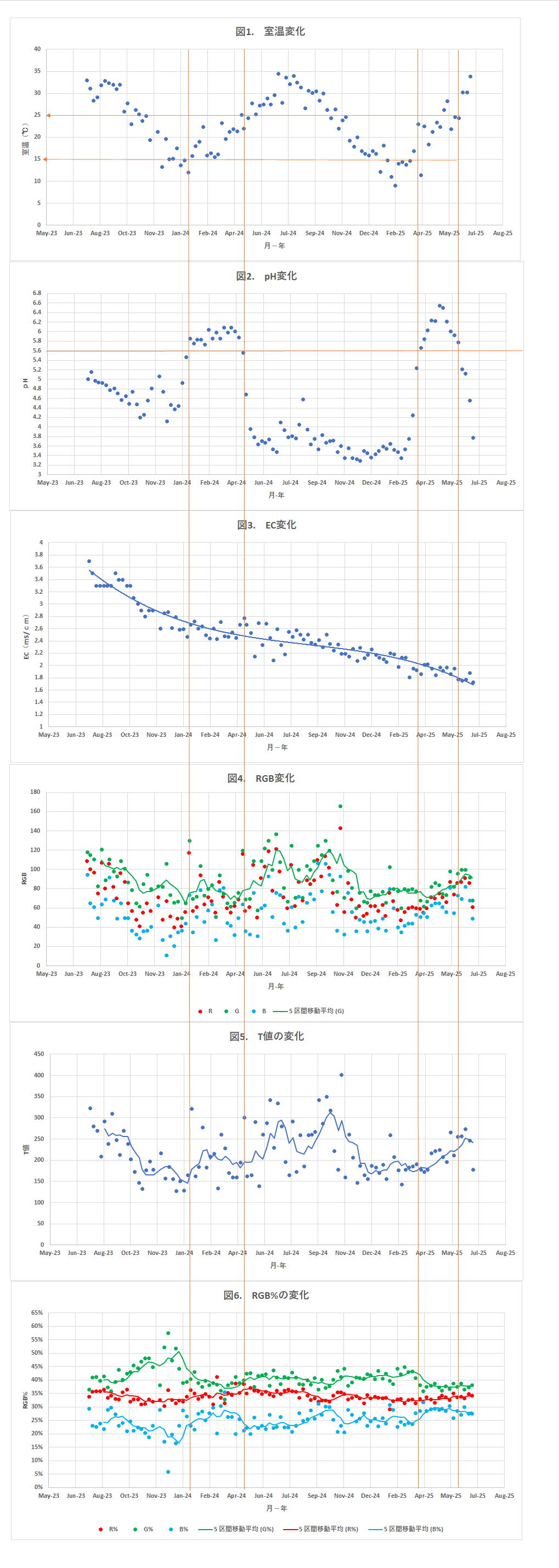

図1は室温変化、図2は液のpH変化である。

pHは季節によって変動し、室温が15℃から上昇しはじめるとpHも上昇し、室温が25℃を超えると低下し始めた。(図2)

pHが高いということはCBの光合成活性が高くなり液中の炭酸イオン濃度が低くなるということであり、pHが低いということは光合成活性が弱くなり

炭酸イオン濃度が高くなるということである。

図2はECの変化を示す。経時的に低下し、ハイポネックスのミネラルが消費されていくことが分かる。

図4は液表面のRGB変化、図5はT値の変化、図6はRGB%の変化である。

pHが高くなる時期、すなわちCBの光合成活性が高くなる時期はG%が低くなりB%が高くなる時期である。

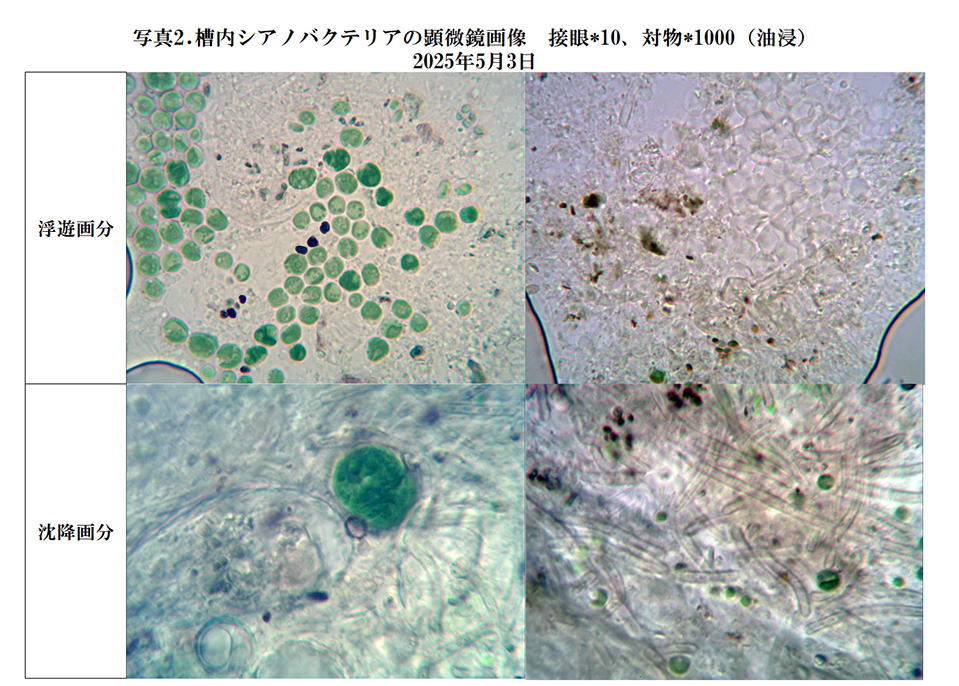

写真2はCBの顕微鏡画像である。

浮遊画分には球状細胞が多く、沈降画分は糸状細胞が多かった。

研究日誌の目次に戻る